观“三转一响与大上海文化展”有感最近,慕名前往上海纺织博物馆参观“三转一响与大上海文化展”。观展人员...

SS2023 SIFS上海时装周秀场 游仙·梦 春夏高定新品发布会沪上重要的时尚活动...

“三转一响”文化展上海纺织博物馆开幕万件老物件述说前世和今生的上海故事“三转一响”,又名“四大...

小记者是中巴友谊的大使、未来的希望70年前的今天,我国与巴基斯坦正式建立了外交关系。这对当年那种艰难...

2019中华长三角定制时尚周上海霆晨实业高级定制“艺浩霖”品牌多品类首场主题发布2019中华长三角定...

坚持做好一件事邓细祥之所以走上服装制作的道路,主要是受他妈妈的影响。据了解,他妈妈是一位资深裁缝。小...

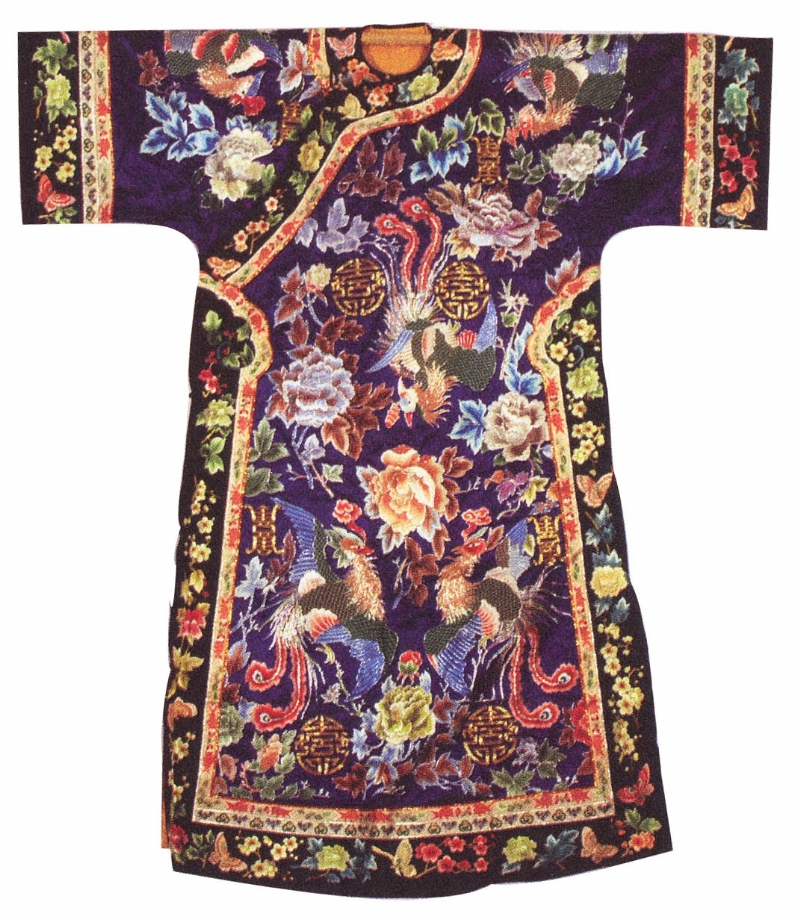

清代龙袍龙纹装饰的特点分析

1、造型特点

正龙。清代服饰中的坐龙纹装饰也称作正龙,正襟危坐,头部端正,平视前

方,龙角向斜上竖起,下垂的眉毛遮挡部分眼珠,表现出一种居高临下的姿态,龙

身呈 C 形弯曲,龙尾向上挥起,四肢延伸,五趾张开,趾甲为三角形,头部、四

肢、躯尾之间的面积比例符合黄金比例。坐龙纹装饰注重细节的刻画,毛发及鳞片

使用鱼鳞绣,整齐排布为整体带来了韵律感,掌心的变化加强了动感,坐龙是龙纹

中最尊贵的纹样,大多只出现在帝王龙袍的胸前位置。以清中期清乾隆香色缂丝金

龙夹龙袍为例,该龙袍身长 142cm,两袖通长 176cm,袖口宽 17cm,下摆宽

121cm,左右裾长 86cm。采用明黄色缎面,通身绣九条金龙。正龙坐于胸前位置,

织绣方面主要运用了平缂法,在色线运用上,沿用了明代的一些传统技法,如用孔

雀羽线缂制花纹,即从孔雀翎上摘取绒羽,将绒羽一根一根与丝线合并,再以另一

根丝将绒羽与丝线缠绕到一起,用雀羽线缂织龙袍的龙身,十分华丽。绋丝龙袍还

下摆饰以海水江崖,既表现祥瑞之意又起美化作用。

行龙。清代服饰中行龙纹装饰,一般在中部及边缘位置,大多起陪衬作用。富

有很强力量感,行龙头部部分刻画细致,是画面中最为突出的一部分,龙角和毛发

较长,在视觉上加长头部长度,通过凶猛狰狞的面部神态表现出帝王高高在上的地

位,不近人情的感受,对人起到一定的震慑作用。纹样整体呈向右行进状态,龙头

部小,嘴巴大张,目视右前方,龙身较细长,整体轮廓呈长方形,整体线条优美流

畅,两只龙后爪位于龙身后半部分,一上一下具有力量感,龙尾末端回勾,四肢与

躯尾的面积基本相等,约是头部面积的 2 倍。

升龙。清代龙袍的升龙纹装饰,一般置于服饰中间偏下处,头部面积最小,四

肢面积第二大,躯尾面积最大。造型更自由,表现形式更多样,纹样整体呈向上方

行进的姿态,头部上扬,呈向右上方注视的状态,整体呈向上的动作,给人一种高

高在上,居高临下的压抑感,寓意皇权是无法被超越的,整体轮廓不规则,龙身弯

曲方向和角度多样,线条舒展流畅,龙爪朝向各异,富有动态的同时呈现平衡的视

觉。

降龙。清代龙袍中的降龙纹装饰位于龙袍中上方,面积小所以并不醒目,对整

体起到陪衬装饰作用,大多采用三角形或长方形构图。头部在龙身下方,呈下降的

姿势。分为“左侧降龙”、“右侧降龙”、“缓降龙”、“急降龙”,常常与升龙

结合在一起,构成正方形的双龙戏珠之态,表达对国家繁荣向上发展态势的美好祝

愿,同时寓意皇权的强大生机与力量。通过对清代服饰龙纹样在服饰中的构造形态

研究可知:正龙一般位于龙袍的显著位置(前胸、后背、领前、袖端、两肩处)采用

圆形、长方形构图。升龙多位于中间偏下位置,体现了对国家发展的愿望;行龙位

于左右及交襟处,在服饰中起陪衬作用,体现了王权的强大力量。降龙相较于其他

几种并不醒目。每件龙袍的实际绣龙数为九条,但是单单从在正面或背面看时,所

见都是五条,恰巧与九五之尊相契合。

2、色彩特点

清早期皇帝龙袍中的龙纹样,龙的颜色并不固定,但金色所占比例最高。龙的

嘴部、鼻、耳朵处大多使用比较浅的橘红色;毛发处使用紫色和绿色两种过渡,龙

身上的金色鳞片有深浅变化,整个腹甲的颜色与鳞片区别不是很大。

清中期皇帝龙袍中的龙纹样,五官中的嘴巴、鼻、龙耳采用鲜明的大红色,并

带有系列变化的仔细琢磨,包心戗使龙纹的颜色产生深浅不同的层次变化,以表现

图案的立体感和转折变化。眼白部分和黑色眼珠对比强烈,连毛发上的绿色和紫色

也表现出了深浅的变化,过渡自然和谐;腹甲部分的着色选择带有渐变的红色,比

早期与鳞片区分更为明显,对比鲜明。双套缂的缂织特点是线较细密、显色,用于

易于调和过渡,晕色丰富,以表现龙纹细腻感和绒毛感。

清代晚期龙袍中的龙纹样,毛发处采用蓝色渐变的色彩表现,但与蓝色的服饰

本身颜色过于接近,由于毛发面积相较之前有所增大,边缘处有些难以区分,使得

龙纹样的装饰效果与以往有退步;背鳍与龙身鳞片的过渡处使用了与对比强烈的不

同颜色,显得突兀不自然。

3、总结

清帝王龙袍上的龙纹主色多为金色,也存在以白色、蓝色为主色的龙纹样。在

正式场合穿着的服饰色彩基本选用明黄、红、蓝以及月白色四色,清帝王服饰的色

彩是与满清政府实行的八旗制度息息相关的。在清代早期、中期和晚期,服饰上龙

纹样的用色是有一些差别的,清早期的龙纹样用色严谨,几乎不使用对比强烈的色

彩,总体视觉效果自然舒适;清中期的龙纹样在着色方面更为自由奔放一些,但是

在细节的处理和颜色方面的处理比清早期更加精致入微,龙纹样显得更加生机勃

勃;清晚期的龙纹样用色变化少,对细节刻画不在追求精致,显得略微潦草敷衍,

相对于清中期有一定的退步。(图片本网所加)

(2020.6)

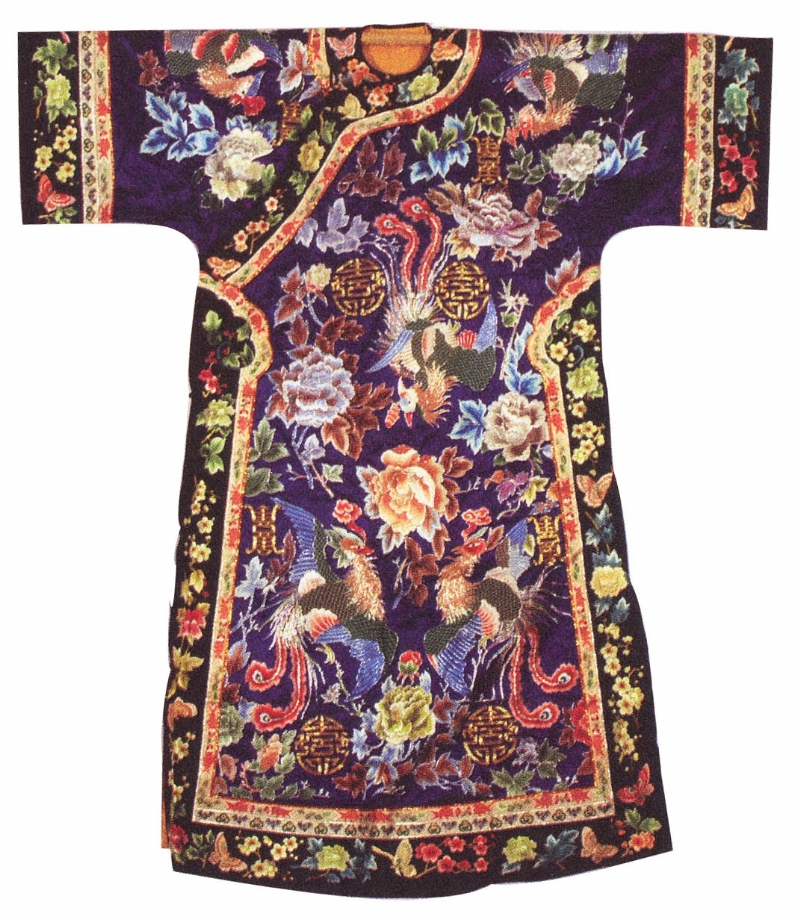

清代龙袍龙纹装饰的特点分析

1、造型特点

正龙。清代服饰中的坐龙纹装饰也称作正龙,正襟危坐,头部端正,平视前

方,龙角向斜上竖起,下垂的眉毛遮挡部分眼珠,表现出一种居高临下的姿态,龙

身呈 C 形弯曲,龙尾向上挥起,四肢延伸,五趾张开,趾甲为三角形,头部、四

肢、躯尾之间的面积比例符合黄金比例。坐龙纹装饰注重细节的刻画,毛发及鳞片

使用鱼鳞绣,整齐排布为整体带来了韵律感,掌心的变化加强了动感,坐龙是龙纹

中最尊贵的纹样,大多只出现在帝王龙袍的胸前位置。以清中期清乾隆香色缂丝金

龙夹龙袍为例,该龙袍身长 142cm,两袖通长 176cm,袖口宽 17cm,下摆宽

121cm,左右裾长 86cm。采用明黄色缎面,通身绣九条金龙。正龙坐于胸前位置,

织绣方面主要运用了平缂法,在色线运用上,沿用了明代的一些传统技法,如用孔

雀羽线缂制花纹,即从孔雀翎上摘取绒羽,将绒羽一根一根与丝线合并,再以另一

根丝将绒羽与丝线缠绕到一起,用雀羽线缂织龙袍的龙身,十分华丽。绋丝龙袍还

下摆饰以海水江崖,既表现祥瑞之意又起美化作用。

行龙。清代服饰中行龙纹装饰,一般在中部及边缘位置,大多起陪衬作用。富

有很强力量感,行龙头部部分刻画细致,是画面中最为突出的一部分,龙角和毛发

较长,在视觉上加长头部长度,通过凶猛狰狞的面部神态表现出帝王高高在上的地

位,不近人情的感受,对人起到一定的震慑作用。纹样整体呈向右行进状态,龙头

部小,嘴巴大张,目视右前方,龙身较细长,整体轮廓呈长方形,整体线条优美流

畅,两只龙后爪位于龙身后半部分,一上一下具有力量感,龙尾末端回勾,四肢与

躯尾的面积基本相等,约是头部面积的 2 倍。

升龙。清代龙袍的升龙纹装饰,一般置于服饰中间偏下处,头部面积最小,四

肢面积第二大,躯尾面积最大。造型更自由,表现形式更多样,纹样整体呈向上方

行进的姿态,头部上扬,呈向右上方注视的状态,整体呈向上的动作,给人一种高

高在上,居高临下的压抑感,寓意皇权是无法被超越的,整体轮廓不规则,龙身弯

曲方向和角度多样,线条舒展流畅,龙爪朝向各异,富有动态的同时呈现平衡的视

觉。

降龙。清代龙袍中的降龙纹装饰位于龙袍中上方,面积小所以并不醒目,对整

体起到陪衬装饰作用,大多采用三角形或长方形构图。头部在龙身下方,呈下降的

姿势。分为“左侧降龙”、“右侧降龙”、“缓降龙”、“急降龙”,常常与升龙

结合在一起,构成正方形的双龙戏珠之态,表达对国家繁荣向上发展态势的美好祝

愿,同时寓意皇权的强大生机与力量。通过对清代服饰龙纹样在服饰中的构造形态

研究可知:正龙一般位于龙袍的显著位置(前胸、后背、领前、袖端、两肩处)采用

圆形、长方形构图。升龙多位于中间偏下位置,体现了对国家发展的愿望;行龙位

于左右及交襟处,在服饰中起陪衬作用,体现了王权的强大力量。降龙相较于其他

几种并不醒目。每件龙袍的实际绣龙数为九条,但是单单从在正面或背面看时,所

见都是五条,恰巧与九五之尊相契合。

2、色彩特点

清早期皇帝龙袍中的龙纹样,龙的颜色并不固定,但金色所占比例最高。龙的

嘴部、鼻、耳朵处大多使用比较浅的橘红色;毛发处使用紫色和绿色两种过渡,龙

身上的金色鳞片有深浅变化,整个腹甲的颜色与鳞片区别不是很大。

清中期皇帝龙袍中的龙纹样,五官中的嘴巴、鼻、龙耳采用鲜明的大红色,并

带有系列变化的仔细琢磨,包心戗使龙纹的颜色产生深浅不同的层次变化,以表现

图案的立体感和转折变化。眼白部分和黑色眼珠对比强烈,连毛发上的绿色和紫色

也表现出了深浅的变化,过渡自然和谐;腹甲部分的着色选择带有渐变的红色,比

早期与鳞片区分更为明显,对比鲜明。双套缂的缂织特点是线较细密、显色,用于

易于调和过渡,晕色丰富,以表现龙纹细腻感和绒毛感。

清代晚期龙袍中的龙纹样,毛发处采用蓝色渐变的色彩表现,但与蓝色的服饰

本身颜色过于接近,由于毛发面积相较之前有所增大,边缘处有些难以区分,使得

龙纹样的装饰效果与以往有退步;背鳍与龙身鳞片的过渡处使用了与对比强烈的不

同颜色,显得突兀不自然。

3、总结

清帝王龙袍上的龙纹主色多为金色,也存在以白色、蓝色为主色的龙纹样。在

正式场合穿着的服饰色彩基本选用明黄、红、蓝以及月白色四色,清帝王服饰的色

彩是与满清政府实行的八旗制度息息相关的。在清代早期、中期和晚期,服饰上龙

纹样的用色是有一些差别的,清早期的龙纹样用色严谨,几乎不使用对比强烈的色

彩,总体视觉效果自然舒适;清中期的龙纹样在着色方面更为自由奔放一些,但是

在细节的处理和颜色方面的处理比清早期更加精致入微,龙纹样显得更加生机勃

勃;清晚期的龙纹样用色变化少,对细节刻画不在追求精致,显得略微潦草敷衍,

相对于清中期有一定的退步。(图片本网所加)

(2020.6)